La fraude moderne est l’œuvre de gangs criminels opérant au-delà des frontières. Cette industrie, qui pèse plus de 1 000 milliards de dollars, ne se contente pas de voler de l’argent : elle détruit des vies. Pour les organisations financières en première ligne de cette bataille, comprendre l’ennemi n’est plus une option. Dans cette première partie de notre série d’articles sur la fraude, nous analysons qui orchestre les schémas les plus sophistiqués aujourd’hui, où se trouvent les centres de fraude industrialisée (les « scam compounds »), et ce que votre organisation doit impérativement comprendre de son adversaire.

Pendant des décennies, la culture populaire a présenté les fraudeurs comme des individus isolés, penchés sur leur ordinateur dans l’ombre. Ce stéréotype est non seulement faux, mais aussi dangereusement dépassé. Aujourd’hui, les escroqueries les plus dévastatrices sont pilotées par des organisations criminelles internationales, présentes sur tous les continents. Ces réseaux structurent des opérations comptant des dizaines de milliers de membres, pratiquent la traite d’êtres humains, forment leur « personnel » et fonctionnent comme de véritables multinationales — à la différence près que leur produit, c’est la tromperie, et que les victimes en paient le prix.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la fraude mondiale a dépassé les 1 000 milliards de dollars en 2024. Mais au-delà des statistiques se cache une réalité opérationnelle critique pour les institutions financières. Les escroqueries basées sur les applications et l’ingénierie sociale sont devenues les vecteurs d’attaque dominants, générant des pertes records en remboursements et en coûts de conformité.

Ces attaques ne ciblent pas seulement les systèmes. Elles exploitent les individus, sapant la confiance envers les institutions financières, les régulateurs et les tribunaux. Pire encore : elles alimentent la traite des êtres humains et le travail forcé. Derrière chaque fausse publicité d’investissement ou arnaque sentimentale se cache une réalité plus sombre : des « compounds » où des personnes sont retenues captives et contraintes de frauder des inconnus à travers le monde.

Géographie de la fraude industrielle

La plupart des gens imaginent des gangs criminels opérant depuis des repaires isolés. La réalité est tout autre. Les criminels derrière les plus grands réseaux de fraude dirigent des entreprises industrielles qui fonctionnent au grand jour, avec pignon sur rue.

Leur structure reflète celle des entreprises légitimes : des dirigeants supervisent les opérations, des managers intermédiaires coachent les employés et suivent les indicateurs de performance, et des agents en première ligne exécutent les escroqueries par téléphone, réseaux sociaux ou messageries.

Leurs installations ne sont pas cachées dans des sous-sols. Ce sont de vastes sites dédiés, souvent aménagés dans d’anciens hôtels, casinos ou parcs d’affaires. Principalement concentrés en Asie du Sud-Est – Cambodge, Myanmar, Vietnam et Philippines – ces complexes peuvent atteindre des dimensions stupéfiantes. Les enquêteurs ont découvert d’énormes « compounds » où des centaines de personnes travaillent en rotation, 24 heures sur 24. Certains sites couvrent plusieurs hectares et sont qualifiés de véritables « villages ». Un seul syndicat peut gérer plusieurs emplacements dans une même région et contrôler des milliers de personnes à l’échelle mondiale.

Mais voici la réalité la plus troublante : la majorité de ceux qui travaillent dans ces centres ne sont pas des criminels volontaires. Ce sont des victimes de traite d’êtres humains. Attirés par la promesse d’un salaire élevé et d’une sortie de la pauvreté, ils traversent les frontières pour se retrouver kidnappés, séquestrés et forcés à tromper des inconnus à travers le monde. Derrière chaque appel frauduleux se cache souvent une personne elle-même prisonnière.

La vie dans les « scam compounds » : une prison déguisée en bureau

La structure sur site est conçue pour maintenir une main-d’œuvre captive. On y trouve des dortoirs, des boutiques, des salles de loisirs, des cuisines et même de petites cliniques. En surface, ces installations peuvent ressembler à des avantages employés, et pour les recrues vulnérables issues de milieux défavorisés, cela peut sembler attrayant, mais la réalité est sombre : rangées de bureaux, dortoirs bondés, caméras de surveillance omniprésentes, cuisines servant des centaines de repas. Avec des clôtures barbelées et des gardes armés à l’entrée, ces « compounds » ressemblent davantage à des prisons qu’à des bureaux. Et dans bien des cas, c’est exactement ce qu’ils sont.

Les « cerveaux » de l’écosystème criminel

Derrière ces « compounds » se cache un réseau d’opérateurs transnationaux. Les commanditaires prennent diverses formes : entrepreneurs criminels diversifiant leurs activités des drogues vers les escroqueries en ligne, syndicats chinois ou d’Asie du Sud-Est, réseaux d’Europe de l’Est, opérateurs liés à des cartels sud-américains. Dans certaines régions, des acteurs politiques ou des élites locales tirent profit de ces opérations et les protègent, assurant leur pérennité avec peu d’interférences.

Mais ces réseaux ne pourraient fonctionner sans une infrastructure parallèle de facilitateurs : fournisseurs de faux documents d’identité, sociétés écrans, processeurs de paiement acceptant les transactions à haut risque, passerelles crypto. Les enquêtes ont révélé comment ces prestataires de services clandestins et réseaux de mules financières transfèrent l’argent des victimes via de fausses factures et des montages juridiques complexes. Derrière chaque arnaque se cache une chaîne logistique sophistiquée.

C’est un modèle industriel remarquablement résilient. Fermez un centre ou bloquez une route de paiement, et le réseau se réorganise simplement via un autre fournisseur ou une autre juridiction. L’écosystème s’adapte plus vite que les autorités ne peuvent le démanteler.

Comment la fraude affecte les banques et les sociétés financières

Pour les institutions financières, l’impact est brutal. Les pertes directes sont substantielles et en hausse constante. Près de 60 % des banques, fintechs et coopératives de crédit déclarent avoir perdu plus de 500 000 $ sur une période de 12 mois, une part significative dépassant le million de dollars. Ces chiffres obligent les entreprises à réallouer des budgets de la croissance vers la prévention et la remédiation.

Au-delà des pertes directes, les coûts opérationnels et de conformité explosent. En 2022, la fraude sur les paiements a atteint 4,3 milliards d’euros dans l’Espace économique européen. D’autres juridictions rapportent des pertes annuelles de plusieurs milliards de dollars, en augmentation chaque année. Cette escalade se traduit par une avalanche de Suspicious Activity Reports (SAR), des enquêtes anti-blanchiment (LCB-FT) plus lourdes, et des processus de litige et de remboursement sous tension. Les coûts se multiplient : pertes remboursées, temps d’enquête, personnel de conformité supplémentaire, amendes réglementaires, attrition client et atteinte à la réputation.

Les institutions font face à un dilemme quotidien : renforcer les contrôles et risquer de frustrer les clients légitimes, ou les assouplir et devenir une cible privilégiée. Dans les deux cas, les régulateurs exigent des mesures toujours plus strictes. Des contrôles robustes peuvent augmenter les abandons lors de l’onboarding ou des transactions, mais ne pas se conformer expose à des risques juridiques majeurs. Des cas récents montrent que les banques peuvent faire face à de lourdes obligations de remédiation et à des poursuites si leurs contrôles sont jugés insuffisants.

Mais l’impact va bien au-delà de la complexité opérationnelle. La fraude mine la confiance des clients, qui est le socle même de la finance. Elle augmente les coûts, ralentit l’innovation et oblige les institutions à repenser leurs produits avec des restrictions que les clients subissent sans les comprendre. À long terme, c’est une perte durable de parts de marché qui se profile.

Ce que les institutions financières doivent comprendre de leur adversaire

Les banques ne luttent plus contre des fraudeurs isolés, mais contre des organisations criminelles structurées à l’échelle industrielle. Pour les contrer efficacement, les dispositifs de défense doivent être organisés avec le même niveau de sophistication.

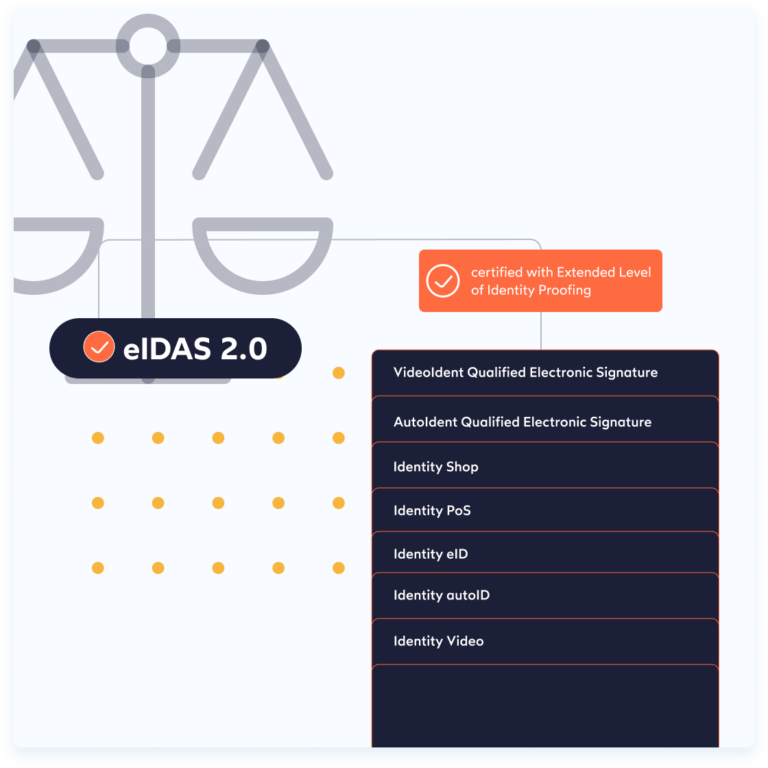

Cela implique de dépasser les contrôles isolés pour viser une résilience systémique : vérification d’identité renforcée dès l’onboarding, surveillance comportementale continue, orchestration intelligente des transactions et coordination accélérée avec les forces de l’ordre. Mais la technologie seule ne suffit pas. La collaboration entre institutions et secteurs est essentielle pour perturber des réseaux qui opèrent sans frontières.

Comment les organisations financières peuvent se protéger contre la criminalité financière

Concrètement, les organisations financières doivent repenser leur approche. Cela commence par des contrôles d’identité multi-couches combinant vérification de documents, détection du vivant et analyse de signaux comportementaux. L’orchestration anti-blanchiment en temps réel devient indispensable pour détecter rapidement les comptes de mules financières avant qu’ils ne drainent des fonds. Enfin, la participation à des réseaux de partage d’intelligence permet de relier les schémas à travers les juridictions.

La fraude n’est plus un crime marginal. C’est une machine industrielle de plusieurs milliards de dollars, alimentée par la traite humaine et protégée par des réseaux transnationaux. Pour la démanteler, les institutions financières doivent abandonner l’investigation post-fraude au profit de la prévention proactive, en stoppant à la fois les criminels et les victimes manipulées avant que la perte ne survienne. C’est un changement de paradigme, mais face à un adversaire aussi sophistiqué, c’est devenu une nécessité opérationnelle.

Par

Nikita Rybová

Customer & Product Marketing Manager chez IDnow

Connectez vous avec Nikita sur LinkedIn